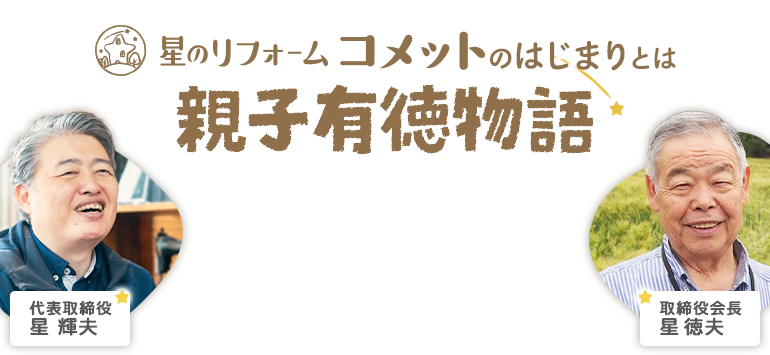

親子有徳物語

取締役会長 星 徳夫は、

福島県南会津郡の生まれで、

当時の家は茅葺き屋根の古民家でした。

会津の伝統的家屋「曲り家(まがりや)」住宅は、

100年持つことが当たり前だったのです。

中学卒業と同時に集団就職で合板メーカー株式会社永大産業へ入社。

東京、大阪、宮城、栃木県と転勤を重ねながら、兄弟の生活・学費のために仕送りをして、がむしゃらに働いていたことを覚えております。

人生の転機は30代前半、栃木県小山市間々田駅前の貸家に住んでいたころです。

勤めていた株式会社永大産業が倒産しました。本当に驚きました。

当時、希望退職者には退職金が多く出るという話があり、私にもお声がかかりました。今で言うリストラですね。

そのまま会社に残っても当然給料は大幅に下がります。妻も娘も息子もいたので、私は手を挙げざるを得なかったのです。

その後、茨城県古河市の建材商社に転職しました。

そこで2年、トップ営業を続けましたが、約束のはずの昇給がありません。

そして、やむなく退社しました。

「会社が倒産、結果を出しても評価されぬ。」

「よし!努力した分だけ評価される会社を創ろう!」

という思いで独立し、今の星のリフォームコメットの前身である住宅建材店を開業したのです。

現在の地元である茨城県猿島郡境町に残しておいた退職金で、小さな家と倉庫を建てて開業してからは、しらみつぶしに茨城県西・埼玉県北・栃木県南の取引先の開拓に走りまわりました。

一日10件、20件、毎日祈りながらベニヤ板を積んで軽トラックを走らせていました。しかし、何度お伺いしても、何件お伺いしても、何も売れませんでした。

この時、私は「会社の力が私の営業力を倍増してくれていたんだ。謙虚に行おう。」と気がづきました。

そして、やっとの思いで初めてのお客様にお世話になることができました。ベニヤ板を何枚かお買い上げいただいたことを、今でもはっきりと覚えており、本当に感謝しています。

その後、ユニットバス、システムキッチン等の普及による時代の変化に対応するために、当社正社員によるユニットバス・システムキッチンの設置工事を開始しました。

メーカーの施工が当たり前の業界で、融通が効く私たちの工事は好評でした。

FAXも何もなかった当時、工務店様は、

当社のような販売店>二次問屋>一次問屋>大手商社>メーカー

という複雑な経路を経てメーカーに工事を発注していました。

そのため、現場で「しまった!ここの用意をしていなかった!」というようなミスがあると工事はストップしてしまい、大変な損害が出ます。それはそのまま最終消費者であるお客様(お施主様)への負担となっていたようです。

そんな中、水道工事と設置工事を同時に行う上に直接現場を確認できる距離であった当社の存在は工務店様に重宝され喜んでいただいたようです。今もこのシステムは当社の基本となっています。

工程の複雑な新築注文住宅はもちろんのこと住みながら工事を行うため工期が短く、さらに想定外の事態が起きやすいリフォーム工事におきまして非常に喜んでいただけていると自負しております。

2004年~2005年にかけて、お取引先様が相次ぎ倒産しました。払っていただけない売掛金が数千万円発生してしまいました。

材木・建材業界では、売り上げのごく一部しか利益がありません。

解決の糸口が見えない中、ある会社の社長さんが自分の土地を売掛金の代わりにいただけることになり、その土地を担保に金融機関から融資を受け取ることができるようになったため、当社は危機を脱したのです。星

輝夫に代替わりしたタイミングでした。

一安心して、感じたことがあります。

この激動の時代、お取引様の財務状況で生き死にが決まってしまうのにその財務状況を知るすべは無い。ならば、豊富な現場の経験を生かして工務店業を始めてもいいのではないだろうか?

実はその10年ほど前から友人知人の紹介や求めに応じて、工事をさせていただいていたのです。

その時にいただいた「ありがとう!」という言葉と、笑顔が忘れられませんでした。

お客様の笑顔を見て、生きていこう。これが現在の星のリフォームコメットの始まりです。

2006年に朝日新聞様、産経新聞様に当社のことを紹介していただきました。

当社の古民家に使われる材木「古材」の買取販売サービスを開始したことが注目されたからです。

私が生まれた福島県南会津郡舘岩村(現南会津町)水引地区は茅葺き屋根の曲り家住宅で有名な地域です。家は100年持つのが当たり前。しっかり面倒を見れば200年もザラでした。

「なのに…なぜ今の家は30年もせずに壊してしまうのだろう」材木商をしていて思ったことです。

そしてさらに歴史ある古民家が解体されどうなるか?燃やされるか、チップにされるかです。木は伐採されてから100年後に最も強度が上がります。

つまり、築100年の住宅を解体する場合一番の旬のときに壊し、燃やし、砕いてしまうのです。

60年以上前の日本の木材は非常に質が良く、化学肥料もやらず、強制的に乾燥もさせていないので、最高級の木材なのです。これだけ素晴らしい宝である「古材」を捨てて、燃やすなんて…そんな想いから古材再生事業を開始しました。

そうすると地球環境のこともよく勉強するようになり、日ごろの生活も「もったいない」が基本になってきます。

そして解体される古民家を多数見るうち気付いたことがあります。玄関の軒先の梁が今建っている家よりさらに古い木材だったのです。

120年の古民家ならその軒先にさらに100年以上前の家の古材を使う。

そうして代々家の魂を受け継いでいくのが伝統であったのです。

それに習い、当社のお客様にも古民家の魂を受け継ぎ、新築、リフォームに古材を使っていただきました。

そうすると、

「新しいものには無い味わいがあるわ」

「古材が家に一本あると、考え方も変わるわね」

「なんだか地球環境に貢献しようという考え方になるね」

などのお客様の嬉しい声をいただき、「われわれは間違っていなかった」と勇気をいただきました。

私たちはお客様によって仕事・元気・勇気をいただき、日々を生きています。

そして30年そこそこで壊される家や、住み替えたい…と見放されてしまう家を、仕事の中で見るうちに、環境のためにも、住む人の生活のためにも、

新しく建てる家は古民家のように200年持つ家を創ろう。

今ある家はしっかりめんどうみて、100年元気に住もう。

そう強く思うようになりました。